「よくある偏見」と「正しい認識」〜心の病は甘えではない〜

くれたけ心理相談室大阪支部 心理カウンセラーの宇野謙一です。

ご訪問いただき、ありがとうございます。

四六時中何かに追い詰められ、休日も休んだ気にならない。

食欲がない。よく眠れない。何もかも嫌になる。声を荒げたくなる(場合によっては暴力を振るいたくなる)。

誰しも、そういう状態、いわゆる「心の病」になることはあると思います。

長い人生を複雑に入り組んだ現代社会で生きていかねばならない以上、それが自然の成り行きであるような気がします。

そんな時、自分一人ではどうしようもなく、誰かに相談する。医療機関を受診する。場合によっては休職する。或いはカウンセリングを受ける。

人それぞれ、いろんな選択肢があっていいと思います。

どんな選択も、自身の人生に真剣に向き合い、「心の病」に立ち向かう強さの証。

そういう考え方もあっていい筈です。

職場や家庭で誰かが「うつ病」などの「心の病」を発症すると、心が弱い・気合が足りない・甘えがある、と周囲に言われることがあります。

そのような人たちには、同じ環境で自分は大丈夫なのに、という思いがあるのかもしれませんが、人それぞれ性質や特性は異なるもので、それを無視したこのような発言は、メンタルヘルスマネジメントを学ぶ上で「よくある偏見」と見做されているようですし、私も個人的には依存はありません。

発症した本人が自発的にそう思い込んでしまうこともあるため、周囲のケアやカウンセリングなどで、決してそうではないという「正しい認識」を持てるように支援したいものです。

「一度かかると治らない」「社会的に不利益を被る」といった思い込みで、自身の現状、「心の病」にかかっているという事実を認めようとせず、放置したまま無理に無理を重ねた挙句…。というケースに至ることも懸念されるので、その点にも要注意ですね。

一つの考え方として 仕事のことで、四六時中何かに追い詰められ、休日も休んだ気にならない。というのは真面目で組織に適応しすぎる証だと言えるでしょう。

上司・同僚の暴言や無理強い、人間関係の問題など、職場環境が悪ければ誰にでも心身の不調は起こり得ることで、心が弱い・気合が足りない・甘えている、で片付けられることではないと思います。

ある時、うつ病による休職後、他社へ転職した方の目の前で、「うつ病になるのは、心が弱く甘えているからだ」と言い放った年配の社員の方がいました。

その言葉は、目の前の相手に対して発せられたものではなかったのですが、相手を怒らせるには十分だったようで、自身の立場を説明した上で「私の目の前でそんな発言は謹んでください」と言われ、返す言葉もなく小さくなってしまっていたのが印象的でした。

このように、本人が「心の病」の本質を弁えていて、強い姿勢を持てていればいいのですが、心の病は甘えではないという「正しい認識」がなければ、「よくある偏見」で傷つけたり傷つけられたり、ということを人は繰り返すものだと、私は過去の経験から感じています。

心が弱い・気合が足りない・甘えている、などという「よくある偏見」をなくし、心の病は甘えではない、という「正しい認識」のもと、誰をも傷つけなければ、「心の病」も少なくなってくるとは思うのですが、まず第一に、罹患したとしても、甘えだのダメな人間だのと自分を責めず、真面目に生きてきた証拠だと、責めるより回復に努めることではないでしょうか。

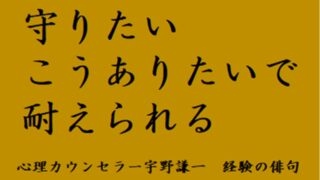

それが、自身の人生に真剣に向き合い、「心の病」に立ち向かう強さ。

私はそう信じています。

お楽しみ様でした。

心が弱い・気合が足りない・甘えている、などという「よくある偏見」をなくし、心の病は甘えではない、という「正しい認識」のもと、誰をも傷つけなければ、「心の病」も少なくなってくるとは思うのですが、まず第一に、罹患したとしても、甘えだのダメな人間だのと自分を責めず、真面目に生きてきた証拠だと、責めるより回復に努めることではないでしょうか。それが、自身の人生に真剣に向き合い、「心の病」に立ち向かう強さ。私はそう信じています。

投稿者プロフィール

- くれたけ心理相談室(大阪支部)心理カウンセラー

-

くれたけ心理相談室(大阪支部)は、大阪府大阪市・八尾市を拠点に心理カウンセリングを承っております。エリア外の皆様にも、Zoomや電話等によるカウンセリングにて対応させていただいております。

カウンセリングを通じて、「困っていた問題」 が 「新たな気づきや成長へのきっかけ」となることを心から願っています。

最新の記事

今、思うこと2026年1月19日自分であるために~それぞれの歯止め~

今、思うこと2026年1月19日自分であるために~それぞれの歯止め~ 心理カウンセラー宇野謙一2026年1月18日継続は力なり〜続けられる才能〜

心理カウンセラー宇野謙一2026年1月18日継続は力なり〜続けられる才能〜 今、思うこと2026年1月17日忘れ得ぬ震災~今の自分に言えること~

今、思うこと2026年1月17日忘れ得ぬ震災~今の自分に言えること~ 今、思うこと2026年1月16日誰かが君を評してる~大切なのは総合的判断~

今、思うこと2026年1月16日誰かが君を評してる~大切なのは総合的判断~