そこに相互理解が生まれる〜他者の言動を尊重する〜

くれたけ心理相談室大阪支部 心理カウンセラーの宇野謙一です。

ご訪問いただき、ありがとうございます。

毎年、夏祭りのこの時期、たくさんの幟が町内に立てられます。

そこに染め抜かれた「差別をしない。人権を尊重する。そこに平和が生まれる」という言葉を、いつ見ても名言だとリスペクトしています。

あちこちで平和が乱れているのは、「差別」や「人権を尊重しない」ことが当たり前のようにあるからだと思われてなりません。

この言葉を日常の人間関係に置き換えてみると、「『自分の意見の押し付け』をしない。他者の言動を尊重する(その意味を深く考える)。そこに相互理解が生まれる」と言えるのではないかと思います(最近、これに反する残念な体験をしたばかりです)。

その意味を深く考えず、明確な意図を持って他者の言動を否定することは感心できない。ということは一つの考え方としてあっていいと思います。

それが自分と異なる意見や考えに対してであれば尚更で、「ここはこうでいい(こういう反応が普通であり、望ましい)」という「自分の意見の押し付け」はしない方が賢明ではないか。そう個人的には思います。

私が、相談を受けたり、話を聴いている中で、難しく思うことの一つに、相手のネガティブだったり自分に(過度に)厳しいと感じる発言や姿勢をどう受け止めるかということがあります。

自分の受け止めがどうであれ、相手にとっては、自分には思いもよらないような背景があって、それが必然なのかもしれませんし、事情や気持ちを深く思い巡らさずに否定することは絶対にできない。聴き手がすべきことは、ネガティブや厳しさを否定したり、そう考えないよう願うことではなく、相手のあり様や気持ちを尊重し、ネガティブな感情に寄り添ったり、厳しい姿勢を肯定しつつ、たとえば、自分が考え得る別の視点を探して伝えることではないか。そういう考え方もあっていいのではないかと思うのです。

ネガティブも自分への厳しさも、あって当然だし、それも含めて、聴き手が受け入れるべきその人の一つの真実の姿の筈。それを否定したり、自分の見方で残念がったり、自分の思う方向に誘導することは、必然性がないばかりか、そもそも許されないのではないでしょうか。

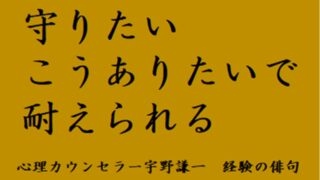

他者の言動の意味を深く考え、決して自分の理想を押し付けない。聴き手は常にそうあるべきだし、自分もそうありたい。これが私の個人的見解です。

たとえ、相手のためを思っての言動だったとしても、そこに、「残念に思う」だの「ここはこう返せばいい」だのといった個人の主観が入った時点で、自ら言動の意図を曲げ、これ以上話すこと自体が相手にとって深い傷となる。そんな事例は世間にこれでもかというほど存在するでしょうし、今後カウンセラーとして活動を続けていく中で、そういった傷を負ったクライエント様に出会うことも恐らくあるのではないか。私は、そう思っています。

噓偽りのない率直な感情を否定されることは、誰にとってもつらいことだし、許し難いことではないかという気がします。

私は、あれこれ理屈を言う前に、一人の人間として、そうしたことを大切にしたいと思っています。

お互いに理解し合い、健全なコミュニケーションを図っていくために、「意見の押し付け」を慎み、「他者の言動を尊重(その意味を深く考える)する」姿勢は持ち続けたいものです。

少なくとも、私は、そう固く決意しています。

誰をも傷つけない「傲慢さのない人間」であるために。

お目通しいただき、ありがとうございました。

他者の言動を尊重し、決して自分の理想を押し付けない。聴き手は常にそうあるべきで、自分もそうありたいと思います。お互いに理解し合い、健全なコミュニケーションを図っていくために、「意見の押し付け」を慎み、「他者の言動を尊重(その意味を深く考える)する」姿勢は持ち続けたいものです。

投稿者プロフィール

- くれたけ心理相談室(大阪支部)心理カウンセラー

-

くれたけ心理相談室(大阪支部)は、大阪府大阪市・八尾市を拠点に心理カウンセリングを承っております。エリア外の皆様にも、Zoomや電話等によるカウンセリングにて対応させていただいております。

カウンセリングを通じて、「困っていた問題」 が 「新たな気づきや成長へのきっかけ」となることを心から願っています。

最新の記事

今、思うこと2026年1月19日自分であるために~それぞれの歯止め~

今、思うこと2026年1月19日自分であるために~それぞれの歯止め~ 心理カウンセラー宇野謙一2026年1月18日継続は力なり〜続けられる才能〜

心理カウンセラー宇野謙一2026年1月18日継続は力なり〜続けられる才能〜 今、思うこと2026年1月17日忘れ得ぬ震災~今の自分に言えること~

今、思うこと2026年1月17日忘れ得ぬ震災~今の自分に言えること~ 今、思うこと2026年1月16日誰かが君を評してる~大切なのは総合的判断~

今、思うこと2026年1月16日誰かが君を評してる~大切なのは総合的判断~